口呼吸はお口や体に悪影響? 口呼吸のデメリットと改善方法

皆さんは日頃から、お鼻で呼吸できていますか?

近年のマスク生活による呼吸のしにくさや、アレルギー性鼻炎などの増加で、お口が開いていたり、口呼吸になっている方が増えてきています。

柔らかい食事が増えるなど、口周りの筋肉が低下していることも要因だと考えられています。

このコラムでは、口呼吸と口腔、体への影響と、呼吸の改善のしかたについてお伝えしていきます。

口呼吸と口腔との関係

口呼吸は虫歯になりやすい?

お口で呼吸すると、口腔内が乾燥しやすくなります。すると、唾液による洗浄などの機能がうまく働かなくなります。

唾液の役割には、

・抗菌作用

・汚れ、食べカスなどを洗い流す働き

・食後に酸性に傾いた口腔内を、中性に戻し、歯が溶けやすい環境を改善する働き

などの働きがあり、虫歯の予防に大きく関わっています。

乾燥によりこうした唾液の作用がうまく働かなくなると、口腔内にプラーク(歯垢)が溜まりやすくなります。その結果、虫歯のリスクが高まってしまいます。

実際に、お家でのホームケアや、PMTC(歯科での専門的なクリーニング)を行っていても、口呼吸の場合、ミュータンス菌やラクトバチルス類といった、虫歯の原因菌の量が増えていくことが報告されています。また、プラークも付きやすくなることがわかっています。

ブラッシングなどのケアの他に、お口が開いていないかを意識すると、口腔内を良い状態で保てるでしょう。

口呼吸と着色について

口腔内の乾燥で唾液の働きが弱まるとお伝えしましたが、これは、歯の着色とも関係します。唾液の洗浄作用が低下すると、コーヒーやお茶、タバコなどによる着色汚れ(ステイン)が付着しやすくなるからです。

鼻呼吸の場合と口呼吸の場合で、ステインの付き方も変わってきます。

鼻呼吸では、歯と歯茎の境目などから付着し始めますが、口呼吸の場合は、口の中の空気の通り道にあたる、

・前歯の先端付近

・上の前歯の裏側

これらの場所からステインが付着します。

着色が気になる方は、付着している場所も口呼吸をしていないかの目安になりますので、確認なさってみて下さい。

歯並びに影響? 舌の位置との関係

口呼吸と、舌の位置にも関わりがあります。

舌は、上あごに軽く触れているのが正しい位置です。しかし、口呼吸の習慣や舌の筋力の低下などで、舌の位置が下方へ落ちる「低位舌」の状態になります。

♢低位舌のデメリット

舌の位置が下がると、歯並びに影響します。前歯を押し出してしまう為、受け口や、上下の前歯が嚙み合わない「開咬(かいこう)」などの要因になります。

また、滑舌についても、上あごに舌をつける「タ行」「ナ行」などが苦手になります。

気道が狭まる為、口呼吸が習慣化しやすくなり、いびきや、食事中にむせるなどの嚥下機能の低下もみられます。

♢低位舌のサイン

・舌の側面に、歯の痕が付きやすくなる

・舌の表面の白い苔のような層(舌苔)が厚くなる

こうした特徴がみられたら、口呼吸による低位舌の可能性があります。

舌も筋肉ですので、噛み応えのある食事を取るなど、筋力を取り戻すことも重要です。鍛えることで、口呼吸の改善にも繋がります。

舌の重さは約200gで、スマホ1台分よりも重たいです。咀嚼、発話、呼吸など様々な機能を持つ舌を、ぜひ大切にしていきましょう。

口呼吸のチェックと改善

口呼吸のサイン

お口周りの状態からも、口呼吸をしていないかチェックができます。

・唇の乾燥、ひび割れ、出血がある

・口臭がある

・起床時、口腔の不快感がある

・前歯の歯肉が、開いた唇のラインに沿って赤くなったり腫れたりしている

・上の前歯の裏側の歯肉が、膨れて盛り上がっている

・上あごの横幅が狭く、縦に深いアーチ状をしている

・顎に梅干し状のシワが見られる

・鼻の疾患がある

他に、

・鼻づまり

・浅い眠り

・鼻水が多い

・倦怠感

などの自覚症状がある場合もあります。

口呼吸の自覚がない方は多くいらっしゃいます。こうしたサインがある場合は、鼻呼吸を意識してみましょう。

次に紹介する舌のトレーニングもおすすめです。

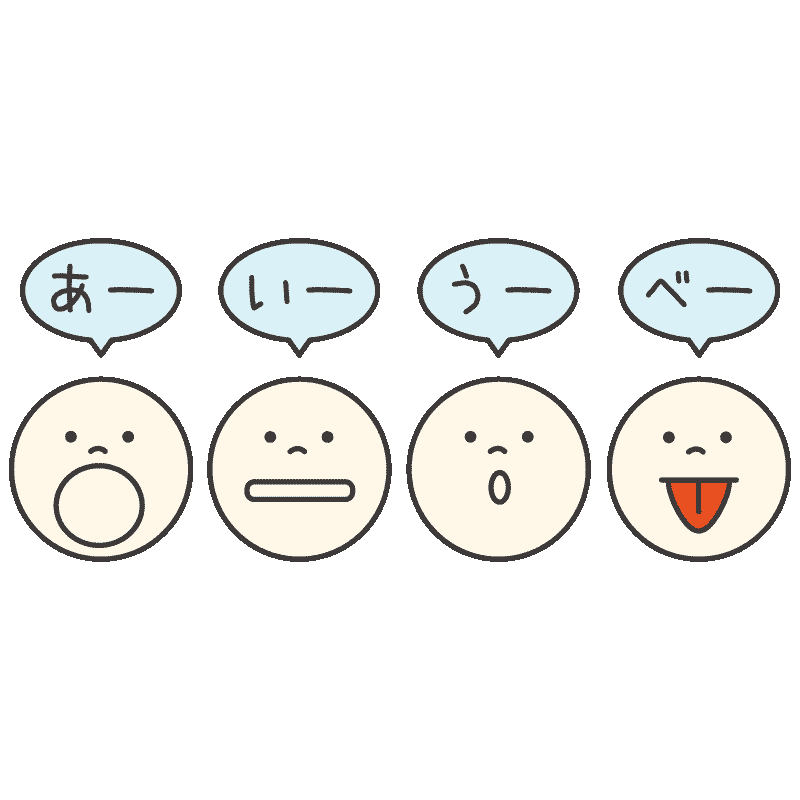

舌の筋トレ「あいうべ体操」

口呼吸の改善には、舌や口周りの筋肉を鍛えることが重要です。

ご紹介する「あいうべ体操」は、簡単で道具もいらず、どこでも出来るおすすめのトレーニングです。

★あいうべ体操のやり方

「あー」と口を大きく開ける

「いー」と口を横に大きく開ける

「うー」と口を尖らせて前に突き出す

「べー」と舌を思い切り下に伸ばす

1セット4秒前後で、1日30セットが目標です。

入浴中や通勤途中、トイレの中など、いつでもどこでも、思い出したらやってみましょう。

親子でやるのも楽しいです。

どの音も大切ですが、特に「い」の音は、舌位置が最も高くなり、咽頭に力も入ります。日常でも「い」は省略しがちな音(「きれい」を「きれー」と言うなど)の為、意識して発音してみましょう。

口呼吸と体との関わり

口呼吸は、口腔内だけでなく、体に様々な影響を及ぼします。その例をいくつか見てみましょう。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)

口呼吸では、舌が後方へ落ち込みやすく、寝ている時に気道が閉塞しやすくなります。その為、就寝中の無呼吸状態を引き起こします。

口蓋扁桃・アデノイド肥大なども、この疾患の要因として挙げられています。

SASはお子さんたちにも広がっています。小児の有病率は4%とされていましたが、少しずつ増加しています。成長障害や集中力低下がみられる為、早めの対策が必要です。

大人では、日中の強い眠気や肥満などもみられます。

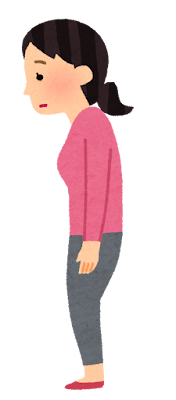

姿勢への影響 頭部の前方偏位

気道の狭まりや呼吸筋力の低下があると、顎を前に突き出す、亀のような姿勢になることがあります。気道を広げて楽に呼吸する為です。

肩が内側に丸まり、前方に突き出る「巻き肩」も、頭部が前方に偏ったことで重心が変わり、バランスを取ろうとして起きることがあります。

また、「漏斗胸(ろうときょう)」という、胸の中央が漏斗のようにくぼむ疾患があります。小児期の睡眠時無呼吸症候群も、この疾患の原因の一つと考えられています。

舌根が沈んだ状態での呼吸では、強い圧がかかります。まだ柔らかい胸郭が変形し、呼吸に伴う肺の動きが変わる為、胸部の陥没が起きることがあるのです。

運動機能の低下

児童を対象に、歩行テスト(6分間にどれだけ歩けるか)を実施したり、呼気圧や吸気圧を測って呼吸筋力を調べると、口呼吸の子たちのスコアが低いことが報告されています。

鼻呼吸は、口呼吸よりも酸素の取り込みに優れています。鼻の穴の内部と繋がる副鼻腔では、血管や気管支を拡張させる作用のある一酸化窒素が生産され、酸素を取り込みやすくしています。酸素は筋肉や各器官のエネルギー生産に使われる為、運動機能を支えています。

子どもの体の生育や、大人の運動機能の維持の為にも、正しい鼻呼吸を早くから身につけることが大切です。

まとめ 「鼻育」で口腔機能の改善を

口呼吸は、虫歯や着色、舌の位置など、口腔内の健康と密接に関わっています。また、体への影響もあります。

様々な不調や成長障害がみられても、その要因が口呼吸だと気づかず、対症療法に終始してしまうこともあります。幼少期から口周りの筋肉を鍛え、舌の位置を正しく保ち、鼻呼吸を身につける「鼻育」が重要です。

2018年から、小児の「口腔機能発達不全症」や、大人の加齢や疾患などによる「口腔機能低下症」といった病名が保険収載されました。

公的医療保険の対象となっていますので、気になる症状がある方は、ぜひ一度、相談なさってみてください。口腔機能の観点から、皆様のより良い暮らしを支えるアドバイスをさせて下さいね。