高濃度フッ素配合歯磨剤の時代、何を選ぶ?どう使う?

皆さんは毎日どんな歯磨き粉を使っていますか?

スーパーやドラッグストアに行くと実に多くの種類が並んでいて、「どれを選べばいいのか分からない」と感じる人も多いのではないでしょうか。最近は「高濃度フッ素配合」をうたう商品が目立つようになりました。

2017年頃までは、日本で販売される歯磨剤に含まれるフッ素濃度は1,000ppmが上限とされていました。しかし現在は規制が緩和され、1,500ppmまで配合できるようになっています。つまり市販品でも従来より効果の高い虫歯予防が期待できる時代になったのです。

では、この高濃度フッ素歯磨剤は誰におすすめできるのか、どう使えば一番効果的なのか。今回は「フッ素の基本」から「正しい使い方」「家族での予防の工夫」まで、少しじっくりお話ししてみたいと思います。

フッ素ってそもそも何?

「フッ素」と聞くと、フライパンのフッ素樹脂コーティングを思い浮かべる方もいるかもしれません。しかし歯磨剤に入っているフッ素とは性質が違います。

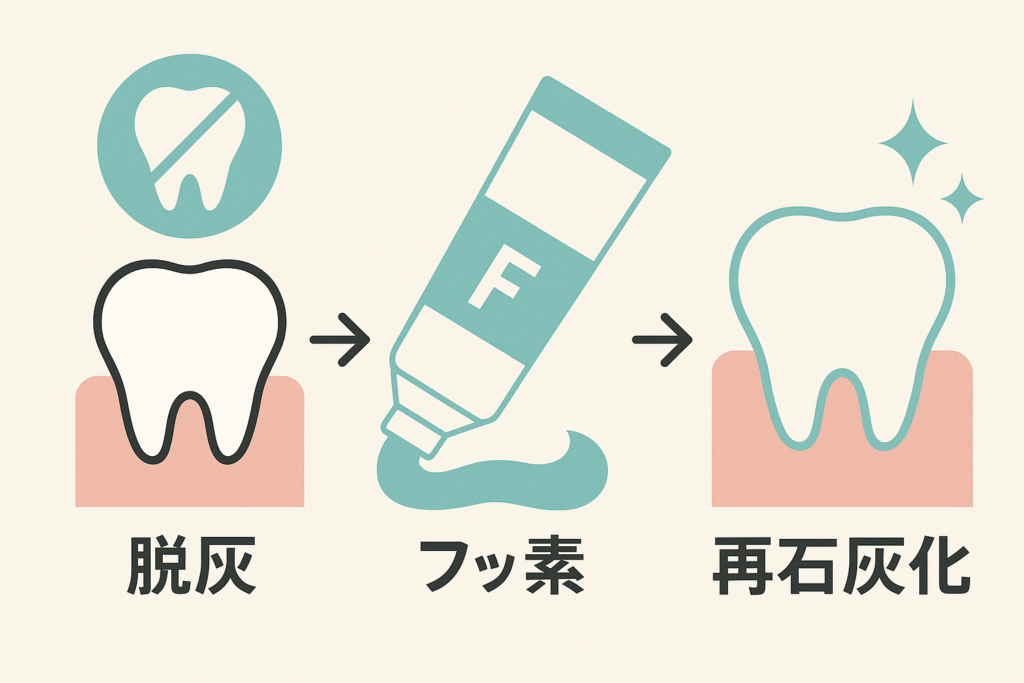

フッ素(F)は天然に存在する元素のひとつで、水に溶けると「フッ化物イオン(F⁻)」となり歯に作用します。歯の表面の結晶「ハイドロキシアパタイト」が「フルオロアパタイト」に変化し、エナメル質が強くなるのです。さらに唾液中のカルシウムやリンと一緒に再石灰化を助け、溶けかけた歯を修復してくれる効果もあります。

一方、フッ素樹脂は安定した有機化合物で、歯に働きかけるフッ化物イオンとは別物です。残念ながら「フッ素加工のフライパンで調理した料理を食べても虫歯予防にはならない」のです。

歯磨剤に使われるフッ素の種類

歯磨剤に含まれるフッ化物にはいくつか種類があり、それぞれ特徴があります。

1.**フッ化ナトリウム(NaF)**

→ 使った瞬間からフッ化物イオンが歯に作用し、予防効果が高い。

2.**モノフルオロリン酸ナトリウム(MFP)**

→ 唾液の作用で少しずつフッ化物イオンに変化するため、小児でも比較的安全に使える。

3.**フッ化第一スズ(SnF₂)**

→ 虫歯菌に対する抗菌作用が強く、細菌数が多い人に有効。ただし長期使用で歯が着色することがある。

研究によれば、濃度が1,000ppmから1,500ppmに上がるだけで虫歯予防効果は約6%高まるとされています。スウェーデンの報告では、生え変わり期の永久歯で9.7%効果が上がるとも。小さな差に見えますが、長い人生の中で積み重ねると大きな違いになります。

誰におすすめ?

年齢と使用量の目安

・**6歳以上**:1,500ppm、歯ブラシに米粒大〜グリンピース大

・**3〜5歳**:1,000ppm、グリンピース大

・**2歳以下**:1,000ppm、米粒大

磨いた後は大さじ1杯(15ml程度)の水で1回だけすすぐのが理想です。たっぷりの水で何度も口をゆすいでしまうと、せっかくのフッ素が流れ出てしまいます。

特に使ってほしい人

・虫歯の治療歴が多い人

・唾液が少なく口が乾きやすい人

・酸っぱい飲み物・食べ物をよく摂る人(酸蝕症リスク)

・歯ぐきが下がり根の部分が見えている人

・知覚過敏がある人

また、研究では女性は男性に比べて唾液量や緩衝能がやや低い傾向があると報告されています。エナメル質の硬さも平均して低いことがあり、虫歯リスクは意外と高め。女性こそ積極的に高濃度フッ素歯磨剤を使う価値があります。

親から子へ「虫歯菌はうつる」

虫歯は食べ物や生活習慣だけでなく、「細菌」によっても左右されます。

代表的なのがミュータンス菌(Streptococcus mutans, SM菌)。母親や父親の口の中にこの菌が多いと、子どもへの感染リスクも高くなります。

ですから、子どもの虫歯予防は親の口腔ケアから始まります。

プラーク(歯垢)をきちんと落とすことに加え、キシリトールの活用もおすすめです。

虫歯菌は砂糖を栄養にして酸を出し、歯を溶かします。ところがキシリトールは「砂糖と勘違いされるのにエネルギー源にならない」ため、菌をだますことができます。結果的に菌は活動できず、虫歯のリスクが減るのです。

ただし注意点も。市販ガムの多くはキシリトールだけでなく、ブドウ糖や果糖など「虫歯になりやすい糖分」も含まれています。歯科医院専売のキシリトール100%製品なら安心です。ただし摂りすぎるとお腹がゆるくなることがあるので加減は必要です。

日本とフッ素利用の歴史

「海外では水道水にフッ素を混ぜている国がある」と聞いたことがある方もいるでしょう。実際に北米やオーストラリアなどでは「水道水フロリデーション」が広く行われています。

日本でも戦後に一部地域で試験的に導入されましたが、全国的には普及しませんでした。現在は水道水よりも、歯磨剤やフッ化物塗布といった形でフッ素を利用するのが主流です。

おわりに

日本でも「予防歯科」の考え方が少しずつ浸透してきました。

健診や市町村の歯周病検診をきっかけに歯科を受診し、思わぬ虫歯が早期に見つかるケースも増えています。

高濃度フッ素配合歯磨剤は、決して「誰にでも万能」ではありません。大切なのは自分のリスクに合わせて正しく選ぶことです。生活習慣や歯の状態は一人ひとり違うので、気になる方はぜひ歯科医院で相談してください。

パッケージや宣伝に惑わされるのではなく、自分に合った使い方を知ることで、虫歯のない快適な人生に近づけるはずです。