お子さんから高齢の方まで│口呼吸のライフステージ別健康リスクと予防法

前回の口呼吸についてのコラムでは、虫歯や着色、全身の健康との関わりについてご紹介しました。

今回は、年齢別のリスクと対策について解説いたします。少しでもお役に立てば幸いです。

1.乳幼児期・学童期:発育への影響

ロウソクをうまく吹き消せないお子さんが増えています。この時期のお子さんは「食べる」「話す」「呼吸する」など、お口の大切な機能が発達する成長の段階です。しかし、口呼吸が習慣になると、歯並びや顎の発育に悪い影響が現れることがあります。

1.1顎の成長・歯並びの乱れ

口呼吸が続くと、口周りの筋肉が適切に刺激されず、顎の成長が乱れやすくなります。舌の位置が下がり、上顎の発達が遅れがちになります。

・上顎前突:出っ歯の状態

・叢生(そうせい):歯が重なり合ってデコボコに並ぶ

・開咬(かいこう):前歯が閉じない

といった、歯並びのトラブルも起こりやすくなります。

唇を閉じる力が弱くなり、お口がぽかんと開きやすくなります。

1.2発音・容貌の変化

「サ行」「タ行」「ナ行」など、舌を上顎につける音が苦手になることが見受けられます。顎や顔の骨格に変化が出て、容貌に影響することもあります。

1.3噛む・飲み込む力の未発達

噛む・飲み込む力の発育が遅れ、食事の遅さや、飲み込めずにむせてしまう、などの影響があります。

1.4学習・運動・睡眠への影響

口呼吸では、体内への酸素の取り込み効率が落ちてしまいます。その為、脳への酸素供給が不十分になりやすく、集中力の低下から、学習や、日中の活動に影響が及びます。

また、運動機能の低下との関連も指摘されています。

さらに、睡眠時に舌が喉の奥に落ちることで、睡眠時無呼吸症候群を引き起こすこともあります。近年は小児の睡眠時無呼吸症候群も増加しています。

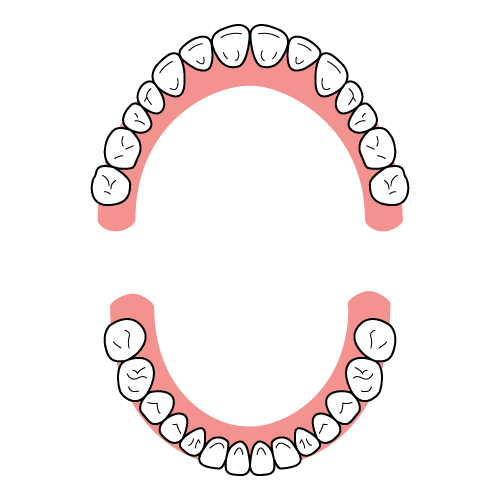

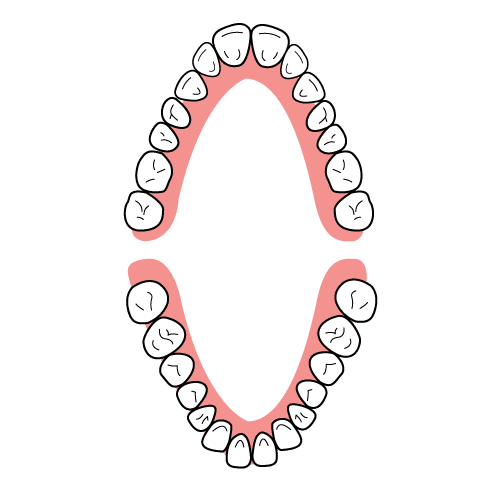

1.5U型、V型口蓋:顎の発達の形

口蓋(上顎)の形の分類があります。

V型口蓋になるほど対策が必要となります。

U型(丸型)

口蓋が丸みを帯びた理想的な形。歯列のアーチがゆるやかで、歯並びも良好な傾向。

V型(ブイ型)

アーチがかなり尖った、V字型の形。

アーチの幅が狭く、噛み合わせの不全が起きやすい。鼻腔も小さく、鼻呼吸もしづらい。

口蓋の横径が狭くなれば鼻腔の容積も狭くなります。口呼吸のリスクが高くなります。

就学前にはいずれかの形に決まっています。

気になる点があれば、早めに歯科医院へご相談頂き、口腔機能の発育のケアをされることをお勧めします。

2.成人期:生活や、全身の健康への影響

成長の過程で習慣化した口呼吸が残っている場合、お口や全身のトラブルが起こりやすくなります。

2.1歯周病などの口腔トラブル

お口の中が乾燥し、唾液の抗菌作用が低下する為、歯ぐきの腫れや虫歯、口臭などの問題も起きやすくなります。

2.2感染症リスクの増加

風邪や感染症などのリスクも高まります。鼻には細菌などの異物の侵入を防ぐ働きがありますが、口呼吸では、ウィルスなどがそのまま体内へ入ってしまいます。気管支喘息の発症リスクも、口呼吸だと約2倍になると報告されています。

2.3睡眠の質と、日中の活動への影響

睡眠時に気道が塞がれやすく、睡眠時無呼吸症候群を引き起こすことがあります。仕事などの質の低下や、運転時の事故に繋がることもあります。

2.4身体の代謝の低下

口呼吸では酸素の取り込み効率が落ちて、身体の代謝も低下してしまいます。痩せにくく太りやすい身体になり、メタボリックシンドロームや、生活習慣病の要因にもなり得ます。

3.高齢期:健康寿命との関わり

高齢になると、嚥下(飲み込む力)や噛む力、唾液の分泌など、お口の機能が徐々に低下してきます。口呼吸も目立ってきやすく、全身の健康に大きな影響を及ぼします。

3.1オーラルフレイル(口腔機能の虚弱)

加齢とともに、筋力が低下して食事の量や内容が変化し、口腔機能が衰えていきます。低栄養や、全身のフレイル(虚弱)の進行にも繋がります。

3.2誤嚥性肺炎の増加

口の奥には、口蓋帆(こうがいはん)と呼ばれる弁があり、口呼吸と鼻呼吸の切り替えや、気道への食べ物の流入を防ぐ働きをしています。

口蓋帆を動かす筋肉が衰えると、口呼吸が増え、誤嚥のリスクも高まります。

また、乾燥により唾液の抗菌作用が低下している為、細菌が侵入しやすくなり、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。

高齢の方の健康寿命に関わる為、特に注意が必要です。

4.口腔筋トレーニングで改善を

どの世代の方にも、お口周りの筋力トレーニングはとても有効です。

4.1乳幼児期は「食育」が大切

「手づかみ食べ」は、食べる力を養う良い練習です。

筋力を高めるだけでなく、かじりついて一口量を噛みとる感覚を覚えたり、目と手と口、いくつかの運動を同時に行う(協調運動)ことで、心身の発達にも繋がります。

また、やや固めの食材にチャレンジしてよく噛んだり、ストローではなくコップから飲む練習も効果的です。

月齢や年齢、お子さんの成長に合わせて行ってみてください。

4.2吹き戻しトレーニング

「ピロピロ笛」とも呼ばれる吹き戻しを使った遊びは、お口周りの筋肉を楽しみながら鍛えられます。お子さんだけでなく、ご高齢の方にも取り入れやすい方法です。

当院でも取り扱いがございますので、ご興味のある方はぜひご相談ください。

4.3あいうべ体操

「あ・い・う・べ」と、お口をしっかり大きく動かして発声することで、口唇、頬、舌の筋肉をバランスよく鍛えられます。こちらも、あらゆる世代の方が取り組めるトレーニングです。自然に鼻呼吸がしやすくなる効果もあります。

4.4シャキアトレーニング

主に高齢者の方や、嚥下障害がある方のリハビリ訓練です。のどの筋力を鍛えます。

<やり方>

①仰向けに寝る

②肩を床につけたまま、頭だけをゆっくりと、できるだけ高く持ち上げる

③つま先を見て、30秒静止

④ゆっくりと頭を下ろす

10回で1セット、1日2セットが目標です。無理なく、できる回数から始めて頂ければ大丈夫です。

※高血圧や首に疾患のある方、心疾患をお持ちの方は、医師にご相談の上、無理のない範囲で行ってください。

5.鼻閉(鼻づまり)への対策も大切

口呼吸の原因として「鼻づまり」や「アレルギー性鼻炎」も多く見受けられます。耳鼻咽喉科の受診も大切です。また、以下に紹介するようなケアもあります。

5.1頬骨プッシュ

両側の頬骨を優しく指の腹で押さえ、後頭部に向かって押し込むようにします。四白(しはく)というツボがあり、鼻閉に効果的です。

お子さんは痛がることもあるので、その場合は、優しくマッサージするようにしてみてください。

5.2脇ばさみ

脇の下にペットボトルや丸めたタオルを挟みます。左の鼻が詰まるときは、右の脇の下に挟みます。(自律神経の反射による反応です。)

挟みながら数回鼻呼吸をすると、鼻が通ってきます。

5.3鼻うがい

生理食塩水で直接鼻を洗います。鼻水と同じ塩分濃度の為、痛みもありません。簡便な鼻うがいキットも販売されています。

乳幼児向けの生理食塩水スプレーの販売もあり、鼻うがいが難しい場合でも、こびりついた鼻の汚れを取りやすくできます。

6.まとめ

このコラムでは、乳幼児期から高齢期までのライフステージごとに、口呼吸が及ぼす健康への影響と、口腔筋トレーニングや鼻づまり対策などのケアをご紹介しました。

気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。皆様の健康づくりのお役に立たせて頂ければと思います。